Константин Коровин — «Моцарт живописи», вдохновлявшийся Крымом

Первый русский импрессионист

Яркий, самобытный и глубоко национальный художник, усвоивший заветы учителей Московского училища живописи, ваяния и зодчества Алексея Саврасова и Василия Поленова, Коровин впитал импрессионистическую чистоту цвета, фактуры, умение передать на полотне световоздушную среду. Он первым из русских художников стал писать не только пейзажи, но и портреты, жанровые картины на пленэре. Личности и творчеству Коровина присущи особый артистизм, изящество и внутренняя свобода. Не случайно друзья-художники называли его «русским французом». А ещё говорили, что «ему улыбаются все краски мира». Он создавал красочную живописную симфонию, оживляя полотна своим поэтическим чувством. Каждым движением своей души он славил жизнь и человека. Искромётной радостью пронизаны его живописные холсты. За что ни брался — всё делал со вкусом, ярко и талантливо, был не только непревзойдённым живописцем, но и писателем, прекрасно понимал музыку и театр, хорошо пел. Его участие в выставках известнейших художественных объединений «Союз русских художников», «Мир искусства» становилось событием. Станковист, декоратор и монументалист, он разрабатывал эскизы для интерьеров, писал декорации для Частной оперы Саввы Мамонтова, Большого и Мариинского театров. Когда открывался занавес на спектаклях «Руслан и Людмила», «Хованщина», «Садко», половодье красок сверкало на сцене и вызывало бурные восторги публики.

Розы, море, домик Чехова

История дома Коровина в Гурзуфе началась со встречи с Антоном Павловичем Чеховым. В своих воспоминаниях Константин Алексеевич живо воспроизвёл это событие в 1904 году на ялтинской Белой даче:

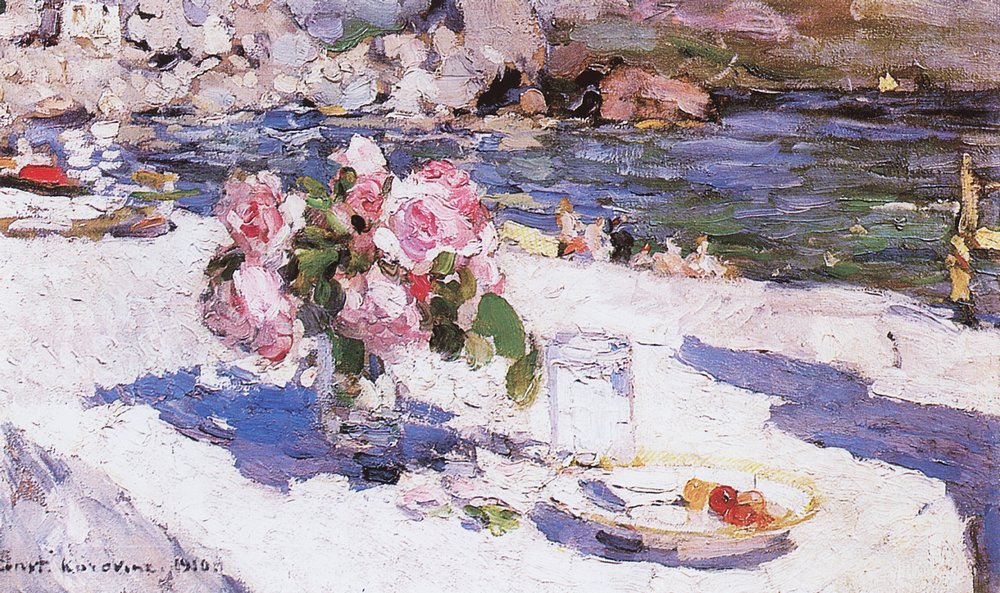

Я показал Антону Павловичу бывшие со мной только что написанные в Крыму свои вещи, думая его немножко развлечь... Это были ночью спящие большие корабли... Он попросил меня оставить их. Я сказал ему, что хочу купить в Крыму маленький кусочек земли и построить себе здесь мастерскую, но не в Ялте, а где-нибудь около. „Маша, — сказал он сестре, — знаешь что, отдадим ему свой участок... Хотите, в Гурзуфе, у самых скал?.. Я там жил два года, у самого моря. Слушай, Маша, я подарю эту землю Константину Алексеевичу. Хотите?.. Только там очень море шумит, „вечно“. Хотите?.. И там есть маленький домик. Я буду рад, что вы возьмёте его“. Я поблагодарил Антона Павловича, но и я у самого моря не смог бы жить, не могу спать так близко от него, и у меня всегда сердцебиение... После я жил в Гурзуфе и построил себе там мастерскую. И из окна моего был виден домик у скалы, где когда-то жил Антон Павлович. Этот домик я часто воспроизводил в своих картинах. Розы... и на фоне моря интимно выделялся домик Антона Павловича. Он давал настроение далёкого края, и море шумело около бедного домика, где жила душа великого писателя, плохо понятого своим временем.Константин Алексеевич купил кусочек земли в Гурзуфе чуть дальше от моря, чем чеховская дача, построил по собственному проекту виллу из четырнадцати комнат, которую назвал «Саламбо» — по роману о карфагенских страстях Густава Флобера и одноимённому балету в Большом, к которому написал декорации.

Гурзуфский период был недолгим — с

«На берегу моря»

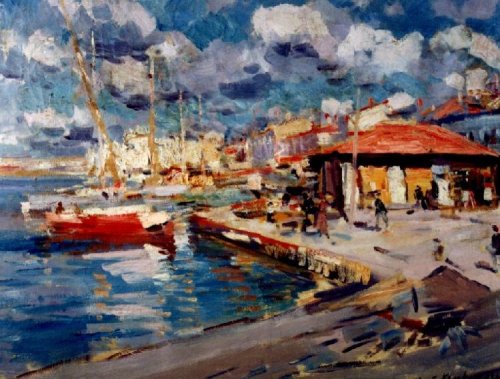

«Пристань в Гурзуфе»

«Гурзуф вечером»

«Рыбачья бухта»

Многие годы в Доме творчества им. К. А. Коровина, созданном на вилле «Саламбо», существовала мемориальная комната. Там хранились картины, мебель, вещи, принадлежавшие живописцу. Старожилы Дома творчества рассказывают, что в «лихие

Мечту свою я оставил в России разбитой, иногда люди говорят мне: ещё найдётся какой-нибудь благородный любитель искусства, который создаст вам ваш театр. Я их в шутку спрашиваю: «А где он возьмёт Пушкинскую скалу?».Шаляпин уехал за границу в

Среди сотен работ, написанных Коровиным в Крыму, — знаменитый «Портрет Ф. И. Шаляпина», по которому созданы два памятника. Один — беломраморный — установлен после перезахоронения певца на Новодевичьем кладбище, второй — из бронзы — в Гурзуфе.

Это наш художник

Отъезд во Францию, где Коровин так и не вошёл в художественную жизнь, тоскуя по России, надолго сделал его имя запретным на любимой Родине. И вот теперь славное имя возвращается к нам. Творчество Мастера внимательно исследуют, в том числе и в Крыму. Среди влюблённых в палитру Коровина — искусствовед Севастопольского художественного музея имени Михаила Крошицкого Людмила Смирнова.

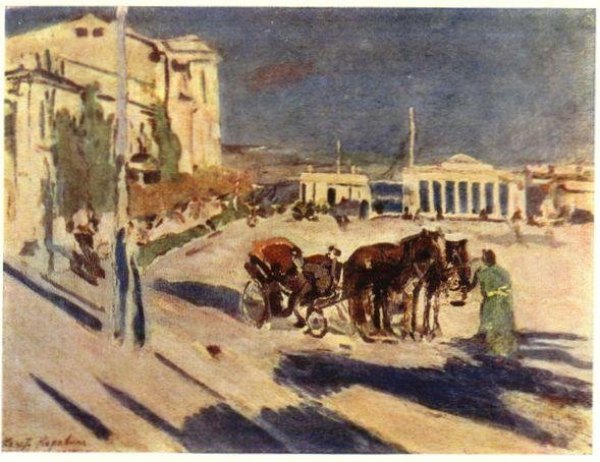

— Произведения из коллекции нашего музея напоминают некоторые интересные страницы биографии мастера, — говорит Людмила Константиновна. — В художественной среде, у критиков и исследователей творчества Коровина, до сих пор сохранилось довольно устойчивое мнение о том, что маэстро практически не писал городские пейзажи. И только Париж со знаменитыми бульварами, улочками, кафе, активной ночной жизнью занимал исключительное место в душе художника, а потому и отражён в его работах. Однако Коровин писал Москву, и при более тщательном исследовании наследия мастера становится очевидным, что встреча ещё с одним городом — Севастополем — не была проходной, случайной, а стала важным событием и не прошла для него бесследно. Во многих музейных и частных коллекциях хранятся яркие, солнечные, но очень узнаваемые пейзажи: «Фаэтон в Севастополе», «Севастополь. Базарная площадь», «Севастопольский базар», «Севастополь зимой», «Севастополь вечером», «Севастополь. Рыбачья бухта».

«Фаэтон в Севастополе»

«Севастопольский базар»

«Севастополь зимой»

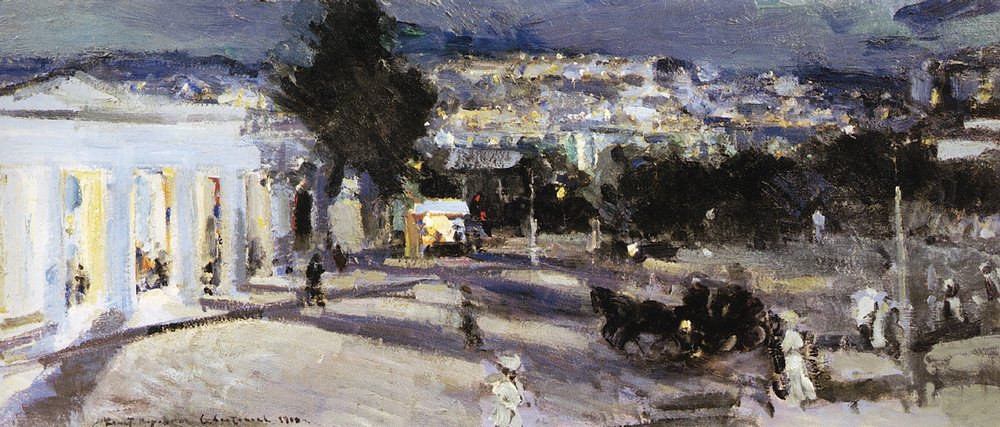

«Севастополь вечером»

— Коровин ведь надолго не поселялся в Севастополе?

— Вначале он бывал в нашем городе только проездом, так как тогда многие маршруты крымских путешествий начинались отсюда. Случалось, задерживался, чтобы побродить по городу, порыбачить в Балаклаве. Актриса Н. Комаровская позднее вспоминала, как «ярко горевшая на солнце рыбина — морской петух, выловленная балаклавскими рыбаками, настолько поразила Коровина, что позже увиденное подсказало ему решение образа царя Додона для оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о Золотом петушке». А зимой

— Слышала, что ему, академику живописи, запретили писать в Севастополе. Почему?

— Об этом он горестно сообщал в письме директору Императорских театров В. А. Теляковскому:

А знаешь ли, мне запретили в Севастополе заниматься живописью; не доктора, нет, а просто я спросил позволения у властей писать, а мне ответили: нельзя, военное время — честное слово... Я теперь больше не буду спрашивать — уж очень всё строго. И писать больше не буду картин, ну их к чёрту. И кто вскоре мне достал разрешение, кто бы ты подумал, — еврей Якобсон, музыкант, пианист, ныне солдат, вольноопределяющийся. «Вам, господин Коровин, разрешение сделано, завтра будет». И действительно я получил его. И потом всё хлопал меня по плечу и говорил: «Ничего, мы устроим, вы же знаменитый художник, но они же ничего не понимают».В этом же письме он грустно размышлял о «странном», выборочном отношении «властей» к деятельности художника:

Правда, в чём же дело? Севастополь — огромный город. Масса евреев, греков, татар, поляков, разных племён. Получает разрешение художник Ганзен. Разве нужно непременно носить немецкую фамилию, чтобы получить разрешение? Наконец подумай: у меня аттестат начальника Московского военного округа и министерства двора. Живопись — моя профессия.Позже, но в том же 1916 году, Коровин был командирован в Севастополь в действующую армию для устройства маскировки. Эту непривычную для художника работу очень высоко оценило командование. И хотя шла Первая мировая война, его полотна оставались радостными и мажорными, ведь художник был уверен, что он всегда должен «дарить людям счастье», «передавать красоту и радость жизни».

Я учился в государственном учреждении... А всё же странная штука: и краски лежат у меня на столе, кисти, палитра, холст. А попробуйте-ка писать — запрещено. Но ведь я академик, старший профессор школы. Вот только фамилия, к сожалению, русская.

— Чем севастопольские этюды Коровина отличаются от написанного в других местах?

— Они многокрасочны, наполнены солнцем и динамикой, суетой повседневной жизни, чем убедительно воссоздают образ южного приморского города начала XX века. Художник легко и артистично решает в них сложные задачи передачи изменчивой воздушной среды, и вместе с тем они точны и «видово-конкретны». Знаменитые программные натюрморты «Рыбы, вино и фрукты» и «Рыбы» написаны в нашем городе.

В них наглядно проявилась ещё одна характерная черта «русского импрессионизма» — декоративность. Коровин в противовес французским живописцам не растворяет предметы, а подчёркивает их материальность, как гурман «смакует» полнокровность, «осязаемость» их плоти, любуется интенсивным цветом и красотой мощно вылепленных объёмов. Отрадно, что Севастополь не оставил равнодушным такого прекрасного мастера и что именно севастопольские пейзажи, по утверждению известного искусствоведа Д. З. Коган, «являются теми произведениями, которые закрепили за Коровиным славу чародея, маэстро живописи».

— Мы отмечаем в этом году не только

В эти дни в Севастопольском художественном музее экспонируется выставка, объединившая шедевры Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника, Севастопольского, Симферопольского, Донецкого и Херсонского художественных музеев. Председатель Крымской организации Союза художников Украины Николай Моргун отметил:

— Это в какой-то степени отдание нашего долга художнику, которому мы должны быть благодарны за внесённую им жизнерадостную нотку в живопись. Крымская живопись напрямую связана с Коровиным, она с него началась. Отличная от всех других, с собственным стержнем. Коровина надо поднимать на щит. Это — наш художник.

Признание

Коровин писал:

Передача радости и есть суть картины, куски моего холста, моего я... У меня нет направления и нет моды — нет ни импрессионизма, ни кубизма, никакого -изма. Это я, это мое пение за жизнь, за радость — это язычество. Оттого-то я люблю... искусство, дружбу, солнце, реку, цветы, смех, траву, природу, дорогу, цвет, краску, форму...

Ученики

Плоды педагогической деятельности Коровина — мировая известность учеников, среди которых Роберт Фальк, Кузьма Петров-Водкин, Мартирос Сарьян, Илья Машков, Александр Куприн, Александр Герасимов. Каждый из них, пройдя коровинскую «школу», не стал слепым подражателем учителю, нашёл свою индивидуальную манеру и самостоятельный путь в искусстве.

Неповторимость

В отличие от пейзажей левитановского направления, где природа была как бы резонатором настроения художника, для Коровина сама натура — носитель всей гаммы чувств, и свою задачу он сводит к созданию её цветового образа. В его этюдах с колористической изысканностью переданы приглушённые тона северных пейзажей, чарующие состояния ночных городов, ослепительные цвета залитых солнцем южных пейзажей.

Людмила Обуховская, «Крымская Правда»

Читайте также: